Prix : 15,24 euros + frais postaux

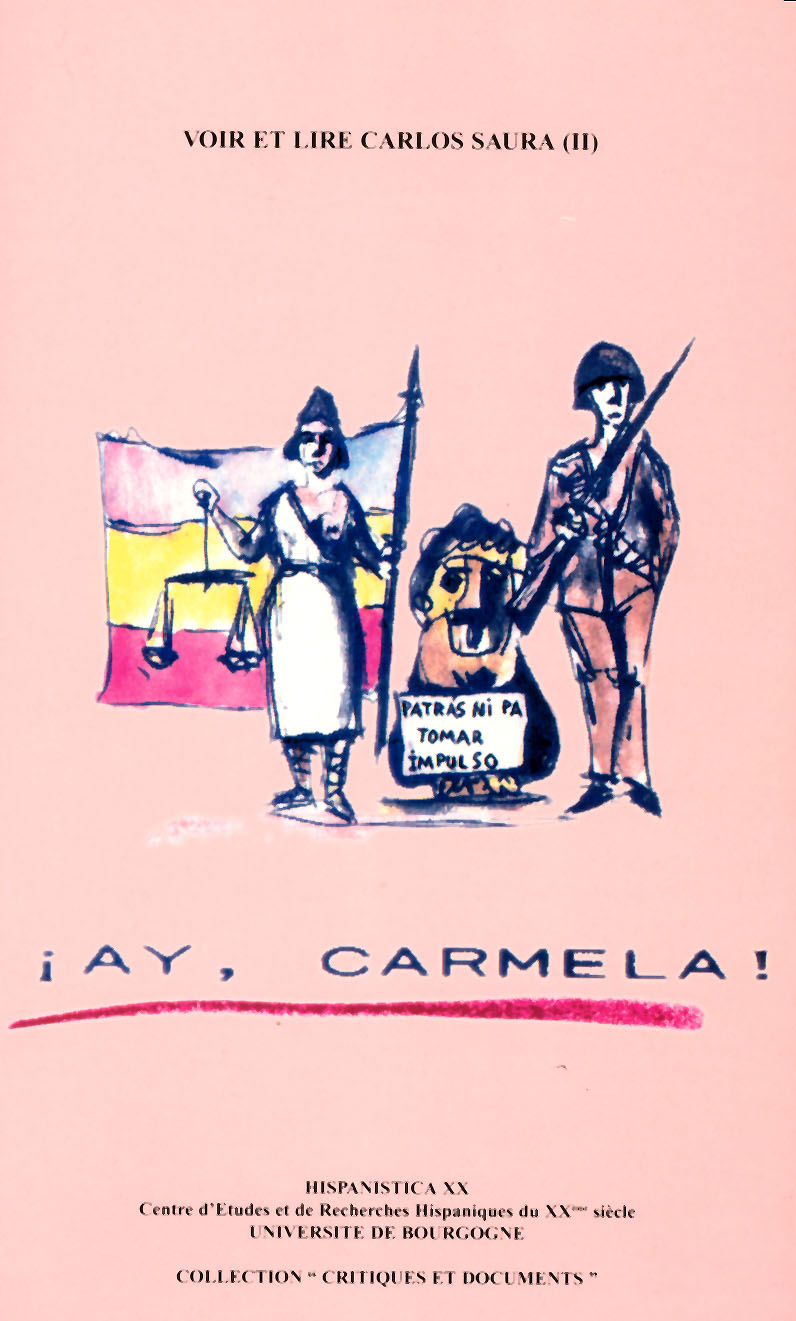

Sommaire :

Román GUBERN : ¡Ay, Carmela!, en su contexto

Angel Luis HUESO MONTÓN : Un director en continua progresión. La obra de Carlos Saura

Emmanuel LARRAZ : ¡Ay Carmela!, le théâtre à l’écran

Jean-Claude SEGUIN : Ma cousine Carmela (1973-1990)

Jean-Pierre CASTELLANI : Représentation et rôle de la nourriture dans ¡Ay, Carmela!, de Carlos Saura

Nancy BERTHIER : Vampiriser, dit-il : un plan-tableau dans ¡Ay Carmela!, de Carlos Saura

Pilar MARTNEZ-VASSEUR : ¡Ay Carmela! et son contexte historique : l’écran de la mémoire

Lire un article

¡Ay, Carmela! et son contexte historique : l’écran de la mémoire

Pilar MARTÍNEZ-VASSEUR

Université de Nantes

Que l’histoire, que la politique fascinent l’écrivain, le cinéaste espagnols, voilà qui ne saurait surprendre. Comment en irait-il autrement dès lors qu’il s’agit d’un pays, l’Espagne, à l’histoire et à la politique si dramatiquement mouvementées ? Par ailleurs, histoire et politique se révèlent, pour n’importe quel pays de la planète, comme carrefour des passions, des plus nobles : servir Dieu, la Patrie, le Roi, la Démocratie, la Liberté, la République aux moins avouables : l’amour du pouvoir, le goût des honneurs, le culte narcissique du Moi. Sans oublier les « fruits pourris » de l’histoire et de la politique : la trahison des amis, le reniement des convictions, la corruption des hommes et des principes. L’amour et le sexe tiennent aussi leur place sur la scène, et favorites et favoris ne hantent pas que les alcôves et les salons des monarchies absolues.

Carlos Saura cinéaste se montre, depuis ses toutes premières œuvres, attiré lui aussi par l’histoire et la politique, en tant que carrefour, non seulement des passions les plus nobles ou de ce que nous venons d’appeler les « fruits pourris », mais aussi comme moyen d’habiller de chair ce squelette de la mémoire auquel son enfance et sa jeunesse ont été condamnées.

Evoquer la mémoire de la guerre civile espagnole, c’est en effet, pour lui et pour d’autres créateurs, le plus souvent engager la question des effets et des traces dans la mémoire (historique, collective, voire individuelle) du passé tel qu’il s’est déroulé avec son cortège de violences, de traumatismes individuels ou collectifs, d’événements qu’on caractérisera comme « marquants » ou fondateurs. Lorsque cette mémoire est évoquée par le cinéma, comme c’est ici le cas, le réalisateur Carlos Saura nous propose non pas le passé tel qu’il est « réellement advenu »[1] mais plutôt ce que sa mémoire en fait. Premier élément de définition donc, qui nous permet d’atteindre l’essentiel : la mémoire ne restitue en aucune manière le passé, elle ne le reproduit pas, elle ne l’établit pas, elle ne nous donne à voir ou à entendre que le « présent du passé ». Ces « voix qui nous viennent du passé », selon l’expression de Philippe Joutard[2], sont des voix présentes. La mémoire se distingue ainsi à la fois de l’histoire vécue ou devenir historique et de l’histoire entendue comme travail de l’historien, à condition évidemment de considérer que le travail de l’historien, le nôtre ici, à défaut d’atteindre le passé tel qu’il est « réellement advenu », relève du souci d’établir autant que faire se peut quelques éléments de la réalité passée ou de rendre celle-ci intelligible.

Le cinéma espagnol ou la mémoire retrouvée

La guerre est finie. 1966. Après le film d’Alain Resnais et Jorge Semprun, toute fiction consacrée à la guerre civile espagnole semble annulée, vouée à une infertile nostalgie ou au radotage. Il faudra peut-être deux décennies avant que le sujet ne redevienne possible, à de rares exceptions près[3]. Comme s’il s’agissait d’une archéologie de mémoire morte, condamnée. Pour puissant qu’il fût, le mythe ne semblait plus lyrique, ni même illusoire. Et pourtant, l’Espagne de 36 continuait de nous interroger, nous interroge encore aujourd’hui avec une force renouvelée.

La mort de Franco en novembre 1975 et le retrait progressif de la censure tout au long de la transition politique vers la démocratie ont ouvert de nouvelles perspectives idéologiques dans le traitement de ce conflit.

La majorité des metteurs en scène qui abordent ce sujet après 1976 étaient trop jeunes pour avoir des souvenirs personnels de la guerre. Jaime Camino est né en 1936 et Antonio Giménez-Rico en 1938 ; de même, Franscesc Betriu (1940), Jaime Chávarri (1943) et Alfonso Ungría (1946). Mais dans leurs films, il ne s’agit pas tant de retrouver des souvenirs personnels que d’évoquer la mémoire collective de l’histoire, pour lutter contre l’oubli, la falsification historique et la conception officielle du franquisme qu’avait fini par imposer la propagande. Cette absence de références personnelles et le processus de transition vers la démocratie, basée sur un consensus de la droite et de la gauche en faveur d’une réforme politique, se reflètent dans le discours cinématographique, qui est principalement centriste (tout le monde a perdu la guerre), et pose un regard apaisé sur le passé.

Pour remédier à cette absence de mémoire individuelle, la littérature servira de source d’inspiration, avec l’adaptation de nombreux romans et pièces de théâtre d’écrivains (parfois exilés, comme Max Aub, Arturo Barea ou Ramón J. Sender) qui avaient vécu le conflit. Parmi ces écrivains il faudrait rappeler ici également les romanciers Camilo José Cela, Miguel Delibes, Juan Marsé ou Fernando Fernán-Gómez, auteur de la pièce de théâtre : Les bicyclettes sont pour l’été.

Dans ce cycle d’adaptations d’œuvres littéraires, Román Gubern met en valeur essentiellement deux films de Francesc Betriu : La place du diamant (1982) et Requiem pour un paysan espagnol (1985), qui s’avèrent être deux grands succès commerciaux de cette décennie[4].

Dans ces années 80, l’Espagne retrouve ou découvre des discours multiples sur la guerre civile, au point qu’on peut se demander si ce sujet n’est pas en train de devenir un véritable genre cinématographique. Le pays se regarde, se montre, s’analyse, se raconte tel qu’il est dans sa réalité, ses pulsions, ses fantasmes et son histoire. Ainsi Gutiérrez Aragón, Mario Camus, Vicente Aranda, Josep María Forn, Basilio Martín Patino, Luis García Berlanga, Jaime Camino, José Luis Garci et d’autres évoquent différents aspects de la guerre, différents épisodes, mais surtout, tous ces réalisateurs montrent qu’il y a au moins trois manières d’évoquer cet événement et ses conséquences : la critique lucide ou le sentimentalisme, la réflexion idéologique ou la sensiblerie complaisante et, enfin, la satire acerbe et anti-héroïque. Alors qu’en 1976 ce conflit semblait encore proche et qu’il était indispensable d’en revoir l’approche, le public et la critique, dans leur majorité à la fin des années 80, trouvaient le sujet épuisé et dépassé. Comme si dix années avaient suffit à effacer l’obsession, à chasser les fantômes de l’histoire.

Carlos Saura n’est pas de ceux-là, il pense, toujours, en 1990, que « la guerre civile est presque vierge pour le cinéma et la littérature (…) notre guerre est encore à étudier et à raconter, dit-il. Je crois qu’il faut y revenir, car c’est une source d’inspiration impressionnante »[5] et, enfin, a contrario de ce que la plupart des créateurs des années 90 affirmaient en Espagne, Saura ne voit pas de contradiction entre « parler du présent et rappeler le passé proche »)[6]. C’est donc en 1990, l’année où sortent « Atame » de Almodóvar ou Boom, Boom de Rosa Vergès qu’il décide de tourner ¡Ay , Carmela!, ce qui suppose dans sa filmographie un retour à un cycle qu’il croyait pourtant clôt en 1976.

N’avait-il pas déclaré en cette même année : « Quand Franco était au pouvoir, parler de la guerre civile par tous les moyens, directs ou indirects, m’intéressait énormément ». Il ajoutait toutefois : « Par contre, aujourd’hui, la guerre civile me paraît très lointaine. C’est curieux, en ce moment, j’ai presque honte d’en parler »[7].

Dix ans après, le réalisateur se montre toujours hanté par ce sujet et, tout en l’écartant une nouvelle fois, il confie à Agustín Sánchez Vidal : « J’avais prévu une trilogie sur le 18 juillet et la guerre, surtout à Madrid, mais aussi à Barcelone. Le début de la guerre constituait tout un film et le 18 juillet était précisément la fin de cette première partie. La dernière image pourrait être comme celle du bombardement de La prima Angélica, une image que j’ai encore dans la tête. Mais c’est un projet que, comme celui sur Philippe II, je ne ferai peut-être jamais. Je crois que j’ai écrit une dizaine de pages sur ce sujet, que je brûlerai un de ces jours. Je brûlerai la guerre civile »[8].

Que s’est-il passé, dans le pays et dans sa carrière, pour que le réalisateur se décide à renouer avec ce passé, à le ressusciter, alors qu’il semblait pourtant éloigné de ses préoccupations d’alors ?

En 1990, le PSOE, Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, était au pouvoir depuis 1982. Entre 1982 et 1989 le gouvernement de Felipe González a disposé de la majorité absolue dans chacune des deux Chambres. Il perd cette majorité confortable lors des élections législatives du 29 octobre 1989, mais le premier signe d’instabilité ne viendra que le 12 avril 1991, date de la démission de Alfonso Guerra de ses fonctions de vice-président du gouvernement. En dépit de ces avatars, la vie politique de la décennie 1982-1992, comme l’écrit Javier Pérez Royo, professeur de Droit à l’Université de Séville, est placée sous le signe de la « modération »[9]. Modération, consensus, réconciliation, autant de concepts qui servent à définir le passage du franquisme à la démocratie en Espagne. Cette « transition de velours », pour reprendre le terme de Vaclav Havel à propos de la Tchécoslovaquie, sera le seul exemple historique, aux dires de Jorge Semprun[10], conforme au modèle hegelien : « c’est à dire produite selon le concept de l’Aufhebung ; du maintien-dépassement dialectique du passé dans la mise en œuvre (en présence et au présent — ou en préséance ?—) de l’avenir »[11]. Le fait est que cette amnésie collective, en partie instinctive, spontanée, en partie délibérée, politiquement orchestrée par les partis qui ont conduit la « transition de velours », est l’une des données de la décennie 1982-1992. Il n’y a eu en Espagne ni épuration, ni commission d’enquête, ni polémique politique massive autour de la guerre civile de 1936-39, qui reste pourtant l’événement historique majeur de ce siècle.

Le moment n’était-il pas venu pour Saura, comme il le déclare dans de nombreuses interviews[12], de maîtriser collectivement le « retour du refoulé », de sortir de l’amnésie volontaire des enjeux de cette guerre, pour les aborder enfin — sans esprit de retour, de revanche ou de rancune, bien évidemment — avec la volonté d’une avancée sociale qui ne tienne compte ni des mythes révolutionnaires du passé ni des silences ou mises entre parenthèses du présent ?

Sur le plan de la carrière du réalisateur, nous pourrions rappeler ici qu’une certaine critique, à la fin des années 70, avait fait la fine bouche devant l’évolution d’un cinéaste qui aurait pris congé d’un passé aliénant et qui semblait se complaire dans l’académisme d’une chorégraphie attachée à donner ses lettres de noblesse au … flamenco ![13]. Et, pourtant, après Noces de sang (1981), Carmen (1983), L’amour sorcier (1985), Saura fait un retour au cinéma historique avec El Dorado (1987) ou La noche oscura (1989), au cinéma urbain, genre qu’il avait abordé avec Los golfos, et qu’il poursuit à travers Dispara (1993) et Taxi (1991). Dans une filmographie des plus solides dans le cinéma espagnol, trente longs métrages, la genèse de l’œuvre de Saura reste cependant indissociable de la prise de conscience d’une génération dont l’origine même est profondément marquée par le traumatisme de la guerre. Le dire, le répéter peut sembler aujourd’hui du radotage d’anciens combattants, le nier procéderait d’une volonté d’oubli identique à celle souhaitée, voulue, obtenue enfin par le franquisme. C’est bien pour cela que, quoi qu’en disent les critiques, les partisans de l’oubli comme ceux qui avaient rangé le réalisateur dans le placard de l’opposition au franquisme, Saura décide, en 1990, quinze ans après la mort de Franco, d’évoquer, sous une forme nouvelle, cet affrontement fratricide.

Le théâtre des opérations

Il s’agit, dans ces quelques pages, de restituer, à l’aide de sources d’importance et d’origine diverses[14], la nature complexe, contradictoire et fréquemment déroutante de l’année 1938, année cruciale, d’après tous les historiens, dans le déroulement de la guerre. Il s’agit également pour nous d’éclairer davantage les zones d’ombre, de mieux cerner des traits voilés ou grossis par la logorrhé triomphaliste des vainqueurs ou le fatras des rancœurs chez les vaincus.

Les premières pages des journaux espagnols consultés pour ce mois de janvier 1938[15] sont consacrés, en fonction de leur idéologie, soit à la reprise de Teruel par les républicains aux ordres de Lister (8 janvier), soit à la naissance de l’infant Don Juan Carlos à Rome (5 janvier), soit encore à la formation du premier gouvernement du nouvel Etat à la tête duquel a été nommé le général Franco et dont Ramón Serrano Suñer devint ministre de l’Intérieur (30 janvier).

Tous les enjeux militaires républicains et nationalistes sont concentrés, d’après la presse, sur le territoire de l’Aragon : carrefour entre Madrid, la Catalogne et le Levant. La bataille de l’Aragon et du Levant dura, en tout, près de cinq mois : de mars à juillet 1938.

Si les divisions motorisées italiennes s’étaient vu confier par le Caudillo le privilège du coup de boutoir initial, c’est aux forces marocaines, aragonaises et pyrénéennes (constituées en trois corps d’armée) que revient la tâche de mener à bien la seconde phase de la bataille de l’Aragon.

Le sort des armées se voit inversé en faveur des nationaux à la fin février 1938 . Ils ne tardent pas à lancer leur deuxième grande offensive après celle menée contre le réduit républicain du Nord de l’Espagne. Le 7 mars, Franco décide cette offensive avec six corps d’armée et la majorité de l’aviation. Il y entraîne les meilleurs de ses hommes : Yagüe, Varela, Moscardó, Aranda, García Valiño, Solchaga. Du côté républicain, le colonel Rojo concentre les Brigades internationales et les prestigieux Lister, Modesto, El Campesino, Walter… Le 9 mars 1938, l’armée de Franco s’ébranle en direction de la Méditerranée depuis l’Aragon, dans un secteur compris entre Saragosse et Teruel. Les troupes se trouvent déjà sur place et leur pénétration est fulgurante. La 5ème Division de Navarre, aux ordres de Solchaga, reprend le 15 mars Belchite, dont les républicains s’étaient emparé au cours de leur offensive du 24 août 1937, ce qui explique qu’en mars 1938 elle ne soit qu’une ville morte, un amas de ruines.

L’écrivain italien Léonardo Sciascia rappelle, lors d’un voyage à Belchite en 1985, le témoignage de « quelqu’un du coin, qui avait quatorze ans dans les jours terribles de la bataille, il ne cesse de me la décrire, en évoquant Lister et en me mimant le geste de tirer au fusil mitrailleur. On dirait qu’il n’a jamais cessé de tirer au fusil mitrailleur, Lister : de chaque fenêtre, de chaque coin de rue. Le récit est ponctué (il faudrait dire mitraillé) du mot hombre. Un homme, Lister. Un homme courageux et valeureux. Hombre. », conclut Sciascia[16]. Lister, l’homme qu’Antonio Machado saluait d’un « noble corazón en vela, español indomable, puño fuerte », et qui lui faisait regretter de n’avoir pas une plume de poète à la hauteur de son pistolet de capitaine des armées de l’Ebre (Si mi pluma valiera tu pistola / de capitán, contento moriría) ; l’homme dont Malraux a fait un personnage de « l’Espoir » sous le nom de Manuel (mais en y mettant indiscutablement du Malraux).

Si Belchite reste dans le souvenir du guide de Sciascia comme la gloire de Lister, celui-ci, dans ses Mémoires, en parle comme d’une erreur. « A quoi ont servi Quinto et Belchite, se demande Lister, surtout Belchite, quand leur conquête nous coûta toutes nos réserves ? A rien ! En tout cas, pendant plusieurs jours, quelques divisions s’y usèrent, alors qu’il existait entre Quinto et Belchite une brèche large de trente kilomètres, défendue par de rares forces ennemies, et que les nôtres se trouvaient à quatorze kilomètres de Saragosse, où les phalangistes avaient été saisis de panique »[17].

En fait, ce témoignage, et tant d’autres, montrent une fois de plus, comme l’écrit Guy Hermet, que les hommes ignorent l’histoire qu’ils sont en train de faire. Bien entendu, leurs actes revêtent constamment une double signification : l’une immédiate à leurs yeux, l’autre reconstruite après coup par les spécialistes[18].

Belchite et le front d’Aragon, moments d’Histoire arrachés au mouvement de l’Histoire, mais qui lui sont rendus par un film, par des mémoires, par un témoignage comme celui de Sciascia : « A Belchite, nous dit-il, les franquistes résistèrent désespérément. Comme à Teruel. On combattait maison par maison, et dans la même maison d’un étage à l’autre. Ce que nous savons nous aide à lire ces ruines, à imaginer cet enfer. Nous avons vu des villes détruites par des tremblements de terre. Mais les ruines de Belchite, c’est différent : on y sent la guerre, la volonté de mort, la haine, d’homme à homme. En les conservant en l’état pour exalter ceux qui les ont défendues, Franco a fini par laisser un monumental avertissement pour tous les Espagnols. Plus que la « Vallée des morts » — poursuit l’écrivain italien — qui prétend vouloir représenter le souvenir de l’immense tragédie, l’admonition, et la pacification des Espagnols réalisée ensuite ; et ce qui est au contraire le monument pharaonique au fanatisme atroce et à la stupidité – les ruines de Belchite dressent un témoignage terrible de la guerre civile, au sens où elle meurtrit Azaña : jusqu’à « toucher désespérément le fond du néant »[19].

La presse espagnole des deux camps rend compte des événements militaires et politiques qui se précipitent, les premiers entraînant les seconds. Le 17 mars, le colonel Rojo concentre les Brigades internationales à Caspe, afin de créer un point de fixation capable d’enrayer leur avance. La manœuvre échoue. Les nationaux ne s’arrêtent que cinq jours afin de préparer leur franchissement de l’Ebre. Le 30 mars, ils pénètrent la chaîne du Maestrazgo qui domine les rivages de la Méditerranée. Plus au nord, ils occupent Lérida le 5 avril, prenant ainsi le contrôle d’une première grande ville catalane. Dans les jours suivants, les forces nationales atteignent les centrales électriques qui alimentent Barcelone en courant, privant la métropole de sa principale source d’énergie. Le Vendredi saint 15 avril, enfin, une division de requetés commandés par le colonel Alonso Vega parvient jusqu’à la plage de Vinaroz, non loin de Tarragone. Le territoire républicain se trouve à nouveau scindé en deux parties. L’armée nationale a remporté sa victoire la plus décisive. Son triomphe final ne fait plus de doute à partir de ce moment.

Entre le mois d’avril et le mois de novembre 1938, le sort de l’armée républicaine, le sort de la République, se joue dans une frange comprise entre Barcelone et Valence. L’épisode clé de cette deuxième partie de la guerre civile sera la bataille de l’Ebre (juillet-novembre).

Commandée par l’ancien organisateur du 5ème régiment, Juan Modesto Guilloto, l’armée de l’Ebre rassemble la plus grande partie des moyens en hommes et en matériel disponibles. Comme son chef, la plupart de ses cadres proviennent du Parti communiste. Les troupes de choc des Brigades internationales, dont c’est là le dernier combat majeur, y participent également et tous s’efforcent de rétablir le moral des unités afin de les transformer en fer de lance de l’ultime sursaut républicain. La République joue son va-tout… Elle dispose pour cela d’armements soviétiques et aussi tchécoslovaques neufs et relativement abondants, dont la technologie récente préfigure les matériels de la Seconde guerre mondiale.

Dans le temps même où l’armée de Franco s’efforce non sans peine d’intégrer les dizaines de milliers d’ex-prisonniers loyalistes qu’elle a admis dans ses rangs, ces unités reconstituées subissent un entraînement accéléré en juin 1938.

Cette « bataille de l’Ebre » est un épisode militaire très discuté encore aujourd’hui par de nombreux historiens[20]. Elle devint une guerre de tranchées à la manière de 1914, qui se termina par un retrait en ordre au-delà du fleuve. Cette guerre d’usure pour un résultat nul est souvent donnée comme l’origine de la défaite républicaine finale. Mais on a exagéré les chiffres de pertes, pense Pierre Vilar[21]. Et il faut tenir compte (comme pour Teruel) de l’effet indirect (arrêt de l’attaque sur Valence), et de l’effet moral : un instant de défaitisme fut surmonté chez les dirigeants, et le franchissement du fleuve fut une réussite technique : l’ambassadeur allemand von Stohrer fit prévoir une défaite franquiste si on ne renforçait pas l’aide allemande.

En fait, jusqu’aux accords de Munich, le gouvernement du docteur Negrín avait pu se demander si les événements internationaux ne mettraient pas fin à son isolement. En quelques mois la politique française en matière de passage d’armes changea plusieurs fois. Munich signifia le choix de l’Angleterre en politique internationale. Fait plus décisif que « la bataille de l’Ebre », affirment de nombreux historiens, dont P. Vilar, M. Tuñón de Lara, G. Hermet, J. Tusell, etc.

A l’automne de 1938, le grand problème, pour les deux camps, fut celui de l’armement. L’apport allemand, même s’il ne fut opérationnel qu’en janvier, fut décisif. En novembre, Staline promit personnellement à Hidalgo de Cisneros un gros envoi d’armes et d’avions ; mandé par Murmansk, retardé en France, ce matériel n’était pas encore déballé quand les républicains en retraite passèrent les Pyrénées.

La « campagne de Catalogne » (23 décembre 1938 — 11 février 1939) aboutit en effet à la totale désorganisation des pouvoirs républicains, à la retraite (souvent en ordre !) des unités militaires, à un massif exode civil. Les commentateurs de cette défaite insistent sur le déséquilibre des forces, la fatigue de la population, la faiblesse et les divisions des dirigeants. Il serait absurde de sous-estimer ces facteurs. Pierre Vilar souligne un aspect des choses qui lui semble un peu oublié : l’étonnante ressemblance entre cette déroute et les événements militaires immédiatement postérieurs, en Pologne, puis en France.

« En Catalogne, pour la première fois — écrit-il — en contraste avec ce qui s’était passé à Brunete, Belchite, etc., les percées furent exploitées sans souci des résistances locales, et ces débordements systématiques donnèrent, même à des unités combatives, une impression d’impuissance, une défiance envers le commandement, qui sans cesse ordonne des « décrochages » ; l’exode civil, les attaques d’aviation renforcent l’affolement. En juin 1940, un ancien combattant de la campagne de Catalogne, rencontré sur le front français en décomposition, m’a clairement analysé l’identité de ses deux expériences. Des croquis publiés en 1939 confirment ce rôle majeur de l’innovation tactique »[22].

Mais l’espace de recul était limité. 100 000 combattants furent désarmés à la frontière. 250 000 à 300 000 réfugiés civils furent parqués dans des camps improvisés, gardés par des troupes coloniales. Souvenir amer…

Les autres théâtres…

Le cadre spatio-temporel est donné par Carlos Saura dès le début du film : au terme d’une entrée en matière de nature descriptive, qui permet au spectateur d’identifier un village de l’Aragon, Belchite, avec en surimpression l’indication : « Front d’Aragon 1938 ». La chanson ¡Ay, Carmela!, que l’on entend en même temps que défilent ces premières images, sert de point d’ancrage, de point de repère à l’action du film. Si le simple fait de désigner l’année 1938, le front d’Aragon et de montrer Belchite en ruines fournit au spectateur les éléments nécessaires pour dater assez précisément le film et lui donner une vraisemblance contextuelle, il est néanmoins clair que le souci de précision n’est pas une priorité pour Saura. La reconstitution historique est cependant rigoureuse : décor d’édifices en ruines, uniformes des deux camps, affiches, drapeaux, hymnes, chansons, références littéraires, commémorations, devises, emblèmes, correspondent parfaitement à cette période précise des événements, alors que nous ne sommes pas devant un film de guerre classique, avec la représentation des combats et sa dimension proprement militaire. L’histoire de la guerre civile que produit l’étude polyphonique de ce lieu, de ces lieux, de ces personnages (Paulino, Carmela, Gustavete et tous les autres) ne ressemble à aucune autre histoire de la guerre : Saura nous propose ici une histoire modeste et pourtant ambitieuse, traditionnelle en même temps que très nouvelle. Pas tout à fait une histoire de la guerre civile, mais, entre mémoire et histoire, l’exploration sélective et savante de l’héritage collectif de l’Espagne contemporaine qui tire sa justification la plus vraie de l’émotion qu’éveille encore en chacun d’entre nous un reste d’identification, vécue ou pas, à ces symboles à demi effacés.

C’est dans ce contexte mouvant entre histoire et mémoire qu’il nous a semblé important de faire une relecture historique d’un épisode de la guerre civile (celui de 1938), en prenant en compte une représentation du conflit — à travers le cinéma — et un point de vue — celui d’un enfant républicain vaincu, Carlos Saura.

Alors que chaque camp s’installe dans la guerre, le film en témoigne, le général Franco a imposé à l’ensemble des forces nationales une dictature personnelle absolue, sous prétexte de supprimer toute divergence de vues dangereuse dans la conduite des opérations ; il a instauré un parti unique, sous sa dépendance, afin que disparaissent toutes formes de dissension politique . Par-delà une idéologie hésitante, il s’appuie sur les futurs piliers du régime, l’Eglise et, surtout, l’Armée, qui fournit pendant toute la guerre au gouvernement franquiste une part importante de ses dirigeants. La zone franquiste vit d’ailleurs sous un état de siège imposé de façon permanente, ce qui suppose une prééminence du militaire à l’arrière comme au front.

Du côté républicain, le « gouvernement de la Victoire », celui du docteur Negrín, donne priorité au rétablissement de l’Etat et à la constitution d’une véritable armée, ce qui suppose l’élimination progressive des pouvoirs locaux et des milices qui en sont l’émanation. Les journées de mai 1937 ont été, de ce point de vue, un tournant décisif.

L’aggravation des conditions de vie à l’arrière, jointe aux mauvaises nouvelles du front, ravivera à la longue des antagonismes mal digérés et laissera plus tard des souvenirs douloureux. Elle ne modifie cependant pas, dans l’immédiat, le comportement des combattants.

Mais la guerre change de nature par le seul fait qu’elle se prolonge. Elle suppose désormais dans les deux zones des sacrifices nouveaux ; elle mobilise par nécessité des hommes qui ne sont ni des militants, ni des militaires professionnels et qui ne sont pas nécessairement portés par un idéal. Les trêves spontanées que l’on observe dès que le calme s’établit de façon durable sont une manifestation évidente du changement qui est en train de s’opérer. Il va falloir, dans la mesure du possible, convaincre ces hommes de la justesse d’une cause pour laquelle ils vont risquer leur vie, et maintenir en même temps le moral de l’arrière, mal préparé à un affrontement trop long. Il n’est jamais facile de vivre durablement dans l’épopée…

Dans le film de Saura, on ne rencontre pas beaucoup de combattants, ni de héros, pas plus que des martyrs, mais plutôt des gens ordinaires comme Paulino, prêt à toutes les compromissions pour survivre, ou encore les italiens Bruno et le lieutenant Ripamonte qui ne se soucient pas vraiment d’une guerre qui ne les concerne pas.

Au-delà des événements, ¡Ay, Carmela! s’enracine dans la gestion de l’affrontement, organisant le clivage entre les deux Espagnes symbolisées par deux salles de théâtre, deux spectacles dont la portée excède largement la dimension politique.

Le spectacle par lequel débute le film, côté républicain, rassemble à lui tout seul le légendaire républicain. Le héros est anonyme : c’est le peuple, formé ici par un groupe bigarré de soldats, d’hommes, de femmes et d’enfants, dont l’enthousiasme et la spontanéité priment sur l’ordre et la discipline tant dans leurs gestes que dans leurs tenues. Aussi bien dans les poèmes que dans les chansons, symboles ou consignes qui s’égrènent tout au long de la représentation, on rencontre ce qui pourrait être un condensé du romancero républicain : une dénonciation permanente de la complicité existante entre les prêtres, les généraux et les possédants, l’image d’un peuple fier, libre et innombrable, peuple combattant, peuple dressé contre les canons, s’opposant à la mitraille des militaires. Il y a évidemment un romantisme qui entoure ces évocations des combats avec cette présence constante de la mort ici dans le poème de Machado récité par Paulino, ailleurs avec l’évocation « de la mort que j’attends en chantant » de Miguel Hernández. Le récit poétique comme les chansons ne visent pas l’exactitude, mais il y a tout de même là une bonne part de vérité. La lutte à armes inégales, les sacrifices insensés ne sont pas seulement des créations de la poésie ou de la propagande. Encore faut-il, pour justifier ces sacrifices, l’espoir d’un monde meilleur. La légende, pour être exemplaire, a besoin de victoires. Et, en mars 1938, le camp républicain est en proie aux défaites comme nous venons de le constater.

Entre les deux théâtres, entre les deux spectacles offerts par « Paulino et Carmela, variétés a lo fino », il y a une ligne de front que les comédiens franchissent de nuit, dans le brouillard pour se trouver soudain, au réveil, dans l’Espagne nationale. La transition est brutale. Ce sont tout d’abord des militaires franquistes en uniforme qui sont présentés. Ils ont l’allure fière, martiale, et n’hésitent pas à sortir leur revolver pour demander les papiers tout d’abord à Gustavete et ensuite à Paulino et Carmela. D’emblée le ton est donné : c’est une armée imposante avec le sens de l’autorité, de la hiérarchie et du commandement et dont l’unité autour d’un chef ne fait plus aucun doute en 1938. Le capitaine demande à Paulino, sous la menace de son arme, de saluer comme de bons espagnols, c’est à dire de crier un vivat à Franco et à l’Espagne.

Les trois comédiens arrivent par la suite dans une ville dévastée, bombardée, occupée par l’armée : les allées et venues constantes des troupes et de matériel militaire attestent de cette occupation. Dans les premiers échanges entre Paulino et le lieutenant qui les accueille, le nom de Franco est prononcé à plusieurs reprises. Absent du lieu, il est cependant présent, omniprésent même, par invocations, par allusions mais, surtout, par son portrait qui trône dans l’ensemble des bureaux de cette garnison nouvellement installée.

Le légendaire nationaliste se révèle, progressivement, dans cette deuxième partie du film de Saura dans sa grande variété, complexité et même dans ses contradictions. Toutes les composantes de l’Espagne nationaliste y semblent présentes à des degrés divers.

La transition vers le deuxième théâtre, vers le deuxième lieu de représentation de « l’autre Espagne », s’opère dans l’école, lieu de rassemblement des prisonniers qui devient ainsi univers concentrationnaire, s’éloignant de l’esprit de celui qui avait donné son nom, Joaquín Costa, à ce groupe scolaire sous la IIème République.

L’école, ce lieu clos, apparaît dans le film comme le microcosme de la guerre civile espagnole. Y séjournent des brigadistes polonais, les républicains présents dans le village au moment de l’occupation de celui-ci par les troupes franquistes et puis Paulino, Carmela, Gustavete, qui ne sont ni des militants, ni des militaires professionnels et qui ne sont pas nécessairement portés par un idéal.

L’irruption dans l’école du cacique, pistolet au poing, des militaires, des requetés et d’un prêtre qui accompagnent le cacique nous renvoie à la présentation que l’historien Pierre Vilar fait de juillet 1936 : « En juillet 1936, écrit-il, l’Espagne a vécu un choc qui évoque encore le XIXème siècle : propriétaires, militaires et prêtres (suivis, dans quelques régions, de masses qui ont l’habitude de leur obéir) contre bourgeois moyens séduits par les principes de la Révolution française, et contre un peuple très pauvre porté à penser la révolution (tout court) selon des modèles hérités des socialismes utopiques… C’est l’Espagne noire des prêtres, généraux et caciques, vieux cauchemar du libéralisme espagnol.»[23].

Les violences qui ont marqué cette guerre se concentrent sur ces prisonniers, la peur d’un côté et la haine de l’autre, violences qui se sont accumulées au cours des années en raison, entre autres, du fossé creusé entre les classes sociales. L’image en restera gravée par-delà les silences, les mensonges et les incompréhensions.

C’est un déchaînement, dont témoigne Saura ici, sans retenue, une élimination absolument immédiate de l’ennemi (le maire « communiste ») aggravée par des règlements de comptes politiques ou personnels (la politique n’étant parfois qu’un prétexte : « Tu as fini de me faire chier, fils de pute ! », rétorque le cacique à l’égard du maire du village), facilités par l’absence ou l’effacement de toute autorité légale. Pas de conseil de guerre, même improvisé dans ce petit village de l’Aragon, comme c’est le cas parfois au cours de cette guerre. Il s’agit d’une justice expéditive organisée non pas par l’autorité militaire qui concentre tous les pouvoirs dans l’Espagne nationale, mais par le cacique, celui qui incarnait le pouvoir avant l’arrivée de la République. C’est donc une « nouvelle-vieille » Espagne qui est en train de se mettre en place tout au long de cette guerre et qui sera au pouvoir en 1939. La mort entre de plain-pied dans le film par cette exécution de prisonniers qui sera le prélude de la deuxième représentation de la mort : celle de Carmela. Deux moments-clefs du film, deux moments de grande tension dramatique qui mettent en exergue que la violence, la mort et la terreur restent les constantes, les maîtres-mots de ce conflit. Et ce sera d’autant plus ressenti par le spectateur que Saura le plonge, avant et pendant, dans une atmosphère de comédie qui lui fait presque oublier durant quelques minutes les dures réalités de la guerre. Ces moments de transition entre les deux « représentations », mettant en scène la symbolique des deux camps qui s’affrontent pendant la guerre civile, se poursuivent par la préparation du deuxième spectacle à l’intention des troupes nationalistes.

Si côté républicain la mise en scène privilégiait l’identification du public avec le spectacle et les comédiens, côté nationaliste, ni le lieu, ni le contenu, ni la mise en scène pas plus que le public, ne semblent jouer en faveur d’une complicité entre acteurs et spectateurs. Tout d’abord, le théâtre Goya de Belchite est un théâtre « à l’italienne » et non pas une salle quelconque affectée, pour les besoins de la cause, à un spectacle, comme ce fut le cas pour la première représentation. La scène du théâtre Goya, lieu fermé, marque d’emblée une séparation entre comédiens et spectateurs. La disposition de la salle, le parterre, renforcent l’impression d’ordre, de hiérarchie, de discipline d’un public composé, de surcroît, de militaires italiens, allemands et espagnols, tous alliés pour la défense de l’Espagne nationale. C’est, par contre, au balcon, lieu réservé à l’aristocratie ou à la bourgeoisie dans un théâtre classique qu’un public dépenaillé représente le seul facteur de désordre dans cet univers où règne une discipline toute militaire. Il s’agit des polonais membres des brigades internationales « invités » au spectacle de Carmela et Paulino, à la veille de passer devant le peloton d’exécution.

Le rapport de forces qui s’instaure dès le début du spectacle fragilise le statut des comédiens, encerclés entre le fond de scène imposant constitué par les drapeaux nazi, italien et nationaliste et les saluts militaires jaillissant de la salle en honneur au Duce, au Führer et au Caudillo.

Le triomphe nationaliste semble acquis en cette année 1938 et ce triomphe donne aux chefs de la rébellion une stature parfois inattendue. L’exaltation de la victoire passe par la glorification des vainqueurs. Avec une nuance, toutefois, qui est présente dans le spectacle mis en scène par le lieutenant italien Ripamonte : les louanges s’adressent le plus souvent à l’armée franquiste massivement présente dans la salle comme sur le front « sauveurs invaincus de la Patrie éternelle. Cœur et bras du glorieux soulèvement qui a rendu à l’Espagne la fierté de son destin universel ». Le rapsode Paulino n’est pas José María Pemán ou Ernesto Giménez Caballero[24]. Il bute sur les mots, fait tomber les feuilles et tourne cet hommage à l’armée en un spectacle plutôt grotesque et dérisoire.

Un homme se dresse, à côté bien sûr des autres dictateurs, mais qu’il domine, en fait ; c’est celui qui incarne le pouvoir dans l’Espagne nationale depuis le 1er octobre 1936, Francisco Franco. Son ascendant militaire depuis les guerres au Maroc (1922-1926), les disparitions successives des principaux chefs civils et militaires de la conspiration (Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, le général Sanjurjo), expliquent cette promotion rapide. Mais, du moment où il exerce les responsabilités les plus élevées, il sait créer autour de son nom et de sa personne une « aura » exceptionnelle, il entre vivant dans la légende. Paulino croit même le reconnaître parmi les officiers présents dans la salle du théâtre Goya : « ¡Coño ! Yo creo que es Franco… Mira a ver », dit-il en s’adressant à Gustavete et en regardant par le trou du rideau vers le colonel et il ajoute : « Un petit gros, avec une petite moustache. »

Les extravagances de la littérature de guerre, représentées ici par le « romance de Castilla en armas » de Federico de Urrutia ont poussé les dithyrambes jusqu’à l’extrême. On pourrait multiplier les citations à l’infini. La presse emboîte le pas à ces romanciers et poètes, et l’histoire n’est pas en reste. L’historien Manuel Aznar fait encore de Franco l’homme du destin, celui qui ne peut jamais se tromper.

Le langage biblique employé au cours de ce deuxième spectacle est révélateur des sources d’inspiration de l’Espagne nationale. Le rappel des origines religieuses de la civilisation espagnole, « de l’occident chrétien », dit Ripamonte, la justification du pronunciamiento par la persécution de l’Eglise, le mythe de la croisade, vont dans le même sens. Le légendaire nationaliste dans ses grands traits est condensé dans ce spectacle en l’honneur de tous les combattants du camp fasciste.

La représentation se poursuit de façon plutôt chaotique, aggravée par un climat de tension qui va grandissant au fur et à mesure de son déroulement. C’est le numéro du drapeau qui déclenche la rupture, et le drame. C’est, pour Carmela, la conjonction de ce numéro avec la présence des brigadistes polonais qui devient insupportable. Toutes les composantes du film sont présentes au moment où Paulino et Carmela, tant bien que mal, essaient de mener à terme le sketch du docteur Serafín Tocametoda. C’est l’apparition du drapeau républicain sous la salopette bleue de Carmela qui déclenche le drame final.

Carmela enlève son vêtement, elle n’est plus vêtue que du drapeau républicain. La musique s’est arrêtée et sous le projecteur qui clignote, les insultes, de la part des militaires, fusent : salope, pute, putain ! A bas la République ! Carmen, la femme, devient l’allégorie du drapeau et, par là-même elle fait vivre la République, le régime que ce parterre d’officiers franquistes haïssent par dessus tout.

Au balcon les prisonniers polonais se lèvent et entonnent ¡Ay, Carmela!, alors que Carmela, qui s’est jointe à eux, baisse le drapeau et montre ses seins aux fascistes. La voix est rauque, dure, déterminée, elle rappelle celle d’Edith Piaf accrochée aux grilles du Palais de Versailles et chantant le « Ca ira ! ». A cette occasion Sacha Guitry dira à la chanteuse française ce que ces militaires, au fond d’eux-mêmes, crient à Carmela : « Madame, vous avez une voix à troubler l’ordre public »[25].

La chanson fétiche des combattants républicains et des volontaires de Brigades internationales reprend ici à nouveau tout son sens : elle résonne dans ce théâtre comme un cri contre le fascisme et pour la liberté auquel le fascisme répondra avec un : « ¡Viva la muerte! » bercé aux sons de l’hymne de la Phalange : « Cara al sol ».

Quête individuelle d’identité, récupération du passé historique de l’Espagne et exploration de l’héritage collectif sont inséparables dans l’œuvre de Carlos Saura . C’est bien ce que certains argentins ont compris après la projection du film ¡Ay, Carmela! à Buenos Aires en janvier 1991. Voici un de ces témoignages : « Un film espagnol, « ¡Ay, Carmela ! » a provoqué à Buenos Aires le plus légitime et le plus partagé des accès de mélancolie sereine dont je me souvienne. Je ne comprendrai probablement jamais, pas plus que je ne chercherai à expliquer, pourquoi nos enfants et nos petits-enfants sortaient aussi gais et enthousiastes du cinéma, en reprenant spontanément et sans la moindre hésitation, les strophes des chansons qu’ils avaient entendues de la bouche de leurs aînés lors des fêtes de familles ou des petites réunions intimes. Nous, nous les chantions presque comme un hommage aux batailles qui nous avaient angoissés et tourmentés dans nos jeunes années. Eux semblaient les chanter comme une victoire, peut-être parce que leur Espagne n’est pas celle de leurs grands-parents. Ou encore parce que l’Espagne à laquelle ils se sentent liés à Buenos Aires jouit d’une liberté que eux, Argentins, n’ont jamais connue.

C’est une génération qui se cherche des ancêtres pour retourner dans son Espagne, avec la même ténacité avec laquelle ma génération s’évertuait à entr’ouvrir les frontières argentines pour accueillir nos héros échappés d’Espagne.

Assurément, pendant ces quelques mois où le « ¡Ay, Carmela ! » retentissait à nouveau, on a dû connaître la plus forte concentration de républicains espagnols non-espagnols de l’histoire. Et cela s’est passé à Buenos Aires, mon Buenos Aires.

A nouveau, au cours de ces journées placées sous le signe de Carmen Maura, nous parcourions l’avenue de Mai, comme ce jour des travailleurs de 1937 au milieu de la manifestation où ouvriers et étudiants portaient haut les drapeaux de l’Argentine, le tricolore et le rouge.

Sans la bouleversante émotion qui s’est emparée de Buenos Aires lors de la diffusion de ¡Ay, Carmela!, rien n’aurait fait renaître ces émois et ces agitations lointaines. Mais ce film nous les a fait revivre à tel point, que nous ne pouvions renoncer une fois encore à notre jeunesse, comme nous y contraignirent Péron et le péronisme depuis la longue nuit de 1943, nous imposant de vivre en silence, l’âme blessée et le cœur violé. Certes, d’autres raisons expliquent probablement que les Espagnols aient érigé ce monument de mémoire passionnée, et nous l’aient fait parvenir.

Il se peut que pour vous, en Espagne, tout ceci soit important, mais pas décisif. Sachez donc que pour nous, en Argentine, tout cela est aujourd’hui plus décisif que jamais. Et c’est pourquoi nous avons entonné de nouveau cet ¡Ay, Carmela! jusqu’à l’acharnement. En pensant à notre situation présente » [26].

Le Franquisme n’aura, pas plus que le Péronisme, réussi à effacer ce passé, ces ancêtres, ces chansons. Le cinéma, dans le cas présent, permet de renouer enfin avec l’histoire et la mémoire que l’on n’avait pu que subir alors qu’on aurait aimé la vivre. Saura, avec son film ¡Ay, Carmela!, réussit l’exploit de transformer la légende héroïque ou tragique, en conscience, le mythe passif en mythe actif.

[1] Selon l’expression de L. von Ranke, cité par J. Laplanche : Entre déterminisme et herméneutique, une nouvelle position de la question in La révolution copernicienne inachevée, Paris, Aubier, 1992, p. 385-415.

[2] Philippe Joutard, Ces voix qui nous viennent du passé, Paris, Hachette, 1983.

[3] Voir à ce sujet, entre autres, l’ouvrage de Román Gubern : La guerra de España en la pantalla, 1936-1939, Madrid, Filmoteca española, 1986.

[4] Román Gubern, op. cit., p. 168-169.

[5] Interview accordée à Pilar Urbano dans Epoca, 30/41990.

[6] Ibid, p. 46.

[7] El viejo topo, 1, p. 22.

[8] Agustín Sánchez Vidal, El cine de Carlos Saura, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1988, p. 166-167. Jorge Semprun, Federico Sanchez vous salue bien, Paris, Grasset, 1993.

[9] In L’Espagne aujourd’hui. Dix années de gouvernement socialiste (1982-1992), Paris, La Documentation Française, 1993, p. 11.

[10] Jorge Semprun aura été ministre de la Culture du gouvernement socialiste de Felipe González, de 1988 à 1991.

[11] Jorge Semprun, Federico Sanchez vous salue bien, Paris, Grasset, 1993.

[12] Parmi les nombreuses interviews accordées par Carlos Saura à la sortie de son film, nous avons privilégiée celle de la revue Epoca du 30/4/1990, en raison des nombreux thèmes qui y sont abordés.

[13] Pour une étude approfondie de la filmographie de Carlos Saura nous renvoyons à l’ouvrage de Emmanuel Larraz, Histoire du cinéma espagnol, Paris, Le Cerf, 1986.

[14] Pour tout travail sur la guerre civile espagnole, il semble indispensable de consulter en priorité : Juan García Durán, La guerra civil española : fuentes (Archivos, bibliografía y filmografía), Madrid, Crítica, 1996, et Pierre Broué, Roland Fraser et Pierre Vilar, Metodología histórica de la guerra y la revolución españolas, Madrid, Fontamara, 1996.

[15] El Debate, El Sol, A.B.C., El Socialista, Mundo gráfico, journaux consultés à : Hemeroteca Nacional de Madrid.

[16] Léonardo Sciascia, Heures d’Espagne, Paris, Fayard, 1992, p. 87.

[17] Enrique Lister, Nuestra guerra, aportaciones para una historia de la guerra nacional revolucionaria del pueblo 1936-1939, Paris, 1966, p. 250.

[18] Guy Hermet, La guerre d’Espagne, Paris Seuil, 1989, p. 12.

[19] Léonardo Sciascia, Heures d’Espagne, op. cit., p. 90.

[20] C’est un des épisodes de la guerre civile qui a fait couler le plus d’encre. Parmi les historiens militaires espagnols, certains mettent en cause la stratégie adoptée par Franco. Voir, entre autres, les ouvrages de Alfredo Kindelán, Mis cuadernos de guerra, Barcelona, Planeta, 1982, Jesús Salas Larrazabal, Pérdidas de la guerra, Barcelona, Colección Textos, 1977, José Manuel Martínez Bande, Espejo de soldados, Madrid, Ejército, 1973.

[21] Pierre Vilar, La guerre d’Espagne, op. cit., p. 59.

[22] Pierre Vilar, op. cit., p. 60.

[23] Pierre Vilar, op. cit., p. 122.

[24] Manuel Aznar, Historia de la guerra de Liberación, Madrid, Editora nacional, 1943.

[25] Lors du tournage du film Si Versailles m’était conté.

[26] Jacobo Timerman, El País, 9 janvier 1991.